シモン行政書士事務所のホームページへ

- ※本来「ビザ」は上陸審査の時に使用する「査証」のことであり、正式には「在留資格」とは別物ですが、「査証」と「在留資格」を一括りにして、通称で「ビザ」と呼ばれていることにご注意ください。

政府は、今後の厳格化について、2026年1月に基本的な方向性を取りまとめるとしています。「在留資格の再検討」「帰化の厳格化」「他省庁のデータと審査の連動」「人口戦略」「永住許可や帰化の取消し」「不法外国人対策」「手数料の見直し」などが主なテーマとなっています。今後は申請の正当性を説明できないと許可の取得が難しくなります。弊所では心配な点がある方へのサポートを強化していますので、まずはお気軽にご相談ください。

直近10年間の永住許可率

| |

2024 |

2023 |

2022 |

2021 |

2020 |

2019 |

2018 |

2017 |

2016 |

2015 |

| 申請数 |

55,798 |

50,986 |

58,927 |

64,149 |

57,570 |

56,902 |

61,027 |

50,907 |

52,819 |

56,182 |

| 許可数 |

36,766 |

33,470 |

37,992 |

36,691 |

29,747 |

32,213 |

31,526 |

28,924 |

35,679 |

39,820 |

| 許可率 |

65.9% |

65.6% |

64.5% |

57.2% |

51.7% |

56.6% |

51.7% |

56.9% |

67.5% |

70.9% |

-

弊所の許可率はずっと 95%以上。 専門事務所として高い水準を維持しています。

- ※

出入国在留管理庁が公表している実数です。

- ※

永住許可申請の許可率は、全体では、直近3年間が65%程度、その前の5年間は50%台。

ほとんどの方は要件を満たして申請していますので、入管が求める申請書類を用意できたのは半数程度ということになりますね。

■ 不許可がこれほど多い理由

結論から言うと、一般的な在留資格とは異なり、「永住者」は「申請要件を満たしているだけでは許可されない」からです。

「永住者」という在留資格は、日本で長く暮らしてきた方へのご褒美ではありません。

許可を受けるためには、「永住許可に足りる相当な理由」を立証できている必要があり、

「なぜ現在の在留資格を更新していくのではダメなのか」「なぜ自分が永住することが日本国にとって利益になるのか」についての具体的な説明が必要で、

申請要件だけを立証した申請書類を提出しても、許可されることはほぼなくなっています。

申請後の審査においては、「国益適合性」と「社会的信頼性」の確認調査が重点的に実施され、

過去の行動や現在の生活状況、お勤め先、身元保証人、親族、交友関係、将来の見通しなどの評価に基づき総合的に判断されます。

ページの先頭に戻る

2026年~2027年に厳格化

永住厳格化で注目される5大激変 今ならまだ間に合います!

政府は2026年1月に外国人政策の基本方針を策定することとしており、永住審査は次のように変更される見込みです。

永住権の取得をお考えの方は今すぐに動きましょう。

| |

2026年度まで |

2027年度以降(見込み) |

| 許可手数料 |

1万円 |

最大30万円 |

| 申請可能な許可期間 |

「3年」または「5年」の方 |

「5年」の方のみ |

| 日本語能力 |

不要 |

日本語能力試験N2程度以上 |

| 経営管理ビザから永住申請 |

資本金3000万円以上、その他の新基準も満たす必要あり |

| 高度外国人材として永住申請 |

従来通りの基準 |

基準が見直される見込み |

※ 上記以外にも、税金・社会保険料・医療費の未納があると取得済みの永住権を取り消しとする案が出ています。

永住審査にグレーゾーンなし

最近の許可状況を見ると、永住審査はすでにグレーゾーンなく厳しく行われているようですが、

在留カードの許可期間が「3年」の方、手数料が1万円のうちに申請したい方、「みなし高度専門職」として短期の在留で永住申請をしたい方は、

要件に多少の問題があったとしても今すぐ申請に向けて動き始めましょう。

申請書類の作成や証拠資料での立証に少しでも不安がある方は、行政書士のサポートサービスをご利用ください。

永住許可申請の大原則

永住許可申請では、入管が求めていることを的確に理解し、それに沿った申請書類を作成して提出することが重要です。

永住許可を受けるために重要となる5つの原則を押さえておきましょう。

- なぜ自分の永住が日本の利益になるのかを具体的かつ明確に言えること

- 申請要件クリアしていること

- 申請要件のすべてについて証拠資料を提出して立証できること

- 疑念を持たれそうなことについて先回りして説明できること

- 入管が想定する人物に身元保証人になってもらうこと

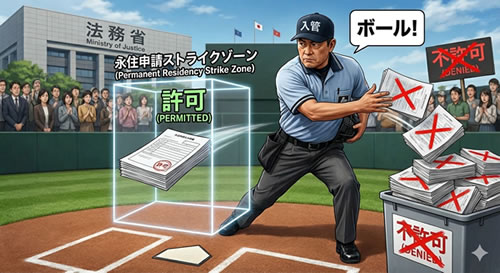

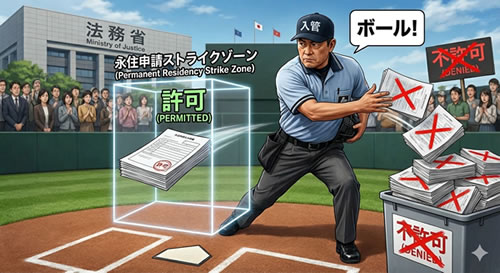

永住許可申請書は、入管が求めるストライクゾーンに入る内容で作成することが必須です

在留資格申請は書類審査です。

審査の傾向は、政治情勢、国際情勢、社会情勢等によって常に変化しており、その時々に入管が求める内容の申請書類を提出できるかどうかで明暗が分かれることになります。

永住許可申請における申請書類は、申請理由書をベースにして、

そこに書いたすべての文言について、証拠資料を添えて、入管法令に沿って立証するようにまとめあげます。

入管行政の厳格化の趣旨を反映したものでなければならないことは言うまでもありません。

多くの場合、入管が公表している書類を提出するだけでは足りません。

日本政府が開発を進めている「統合データリンク」が2027年から実用化され、関係省庁が持っているデータが一元的につながり、過去の申請についても矛盾が一目瞭然になりますので、

これから用意する申請書類は、念には念を入れて慎重に作成するようにしましょう。

意外と大事! 「和を以て貴しと為す」という日本特有の価値観を尊重する姿勢

永住許可の審査では、

「周囲に迷惑をかけずに平穏に暮らしてきたか」や、「日本社会の負担にならない人物であるか」がより重要とされます。

日本社会においては、行き過ぎた個人主義は歓迎されず、「和を以て貴しと為す(わをもってとうとしとなす)」という価値観が根強く存在しています。

永住許可を申請する際には、この価値観を理解し、尊重する姿勢が求められます。自己アピールが強いことは、必ずしも良い評価につながるわけではなく、

むしろ謙虚で協調性のある態度が高評価につながることに注意してください。

永住許可の申請理由書に書くべき12項目

申請理由書には、永住したい理由、その考えに至った背景、申請要件を満たしていることなどについて、

出入国管理法令に沿って、個別具体的に説明する必要があります。

一部の在留資格をお持ちの方は理由書の提出が不要とされていますが、

実質的に概ねの上限数が設定されているであろう永住許可において、ライバルより上位の評価を得るためには、申請理由書の提出は当然に必要です。

一度不許可になってしまうと、初回のときと同じような申請をしても許可されません。

不許可理由をどのように改善したのかや、疑念を持たれた点の正当性の説明を十分に行い、証拠資料を添えて具体的に立証して認めてもらう必要があります。

再申請のハードルは何段階も高くなりますので、できれば一度の申請で許可されるよう、しっかり準備しましょう。。

申請理由書は、出入国管理法令に沿った内容で個別具体的に説明したものでなければなりません。

ネットで見つけたひな形サンプルを穴埋めして書いたものや、AIを使ってそれっぽい内容で自動生成したものは提出しないようにしてください。

永住許可申請を行うほとんどの方は、申請要件を満たした状態で申請しています。

それでも、許可率が50%~60%程度にとどまっているのですから、いかに申請理由書での補足説明が重要であるかがお分かりいただけるかと思います。

申 請 理 由 書

- ①申請の概要

- ②生まれ、生い立ち、最終学歴、日本に来ることになったきっかけ

- ③日本に来てからの経歴、現在の職場での担当業務・役割・評価・人間関係

- ④日本で生活していくうえで問題がないことの説明(生活環境、地域との関わり、子供の養育、個別の事情)

- ⑤生計が安定していることの説明

- ⑥在留資格該当性と入国許可基準に問題がなかったことの説明

- ⑦公的義務の履行、法令順守規定に問題がなかったことの説明

- ⑧身元保証人との関係性の説明

- ⑨本国の家族が永住についてどう思っているのか

- ⑩以上の内容に絡めて「なぜ自分が永住することが日本国にとって利益になるのか」を具体的に説明(これが最重要)

- ⑪永住権を取得したあとのビジョンや将来的な生活設計

- ⑫結び

実績豊富な入管専門の行政書士が安心の永住許可申請書をお作りします!

専門家は、入管行政が大きく変化している中でも、何をどこまで立証すれば許可されるのかを常に把握しています。

何をどの程度説明すればよいのか不安な方は、行政書士を頼ってください。

弊所の申請書類作成支援サービスはオンラインでもご利用いただけますので、場所にも時間にもとらわれずに気楽に受けることができます。

どんなに些細なことでも大丈夫ですので、まずはお気軽に無料相談をご利用いただければと思います。

ご相談の秘密は厳守いたします。

▶ 永住許可に関するガイドライン(出入国在留管理庁)

▶ 永住許可制度の適正化Q&A(出入国在留管理庁)

先回りして説明すべきこと

入管審査は「性悪説」に立って行われるため、自らが先回りして正当性を立証しておかないと不許可になる

永住許可の審査においては、一般的な在留資格の審査とは異なり、

審査官が何かに疑念を持った場合に、審査官から申請人に対して確認のアクションを起こしてくれることはほとんどなく、

その点について申請書類で正当性の説明がされていなかったり、証拠資料を添付による立証が不足している場合は、

「あなたのこれまでの在留実績からみて、永住を許可する相当の理由が認められません」という結論だけが通告されることが多いです。

また、永住審査において、正当な理由なく法令に違反していたことが発覚した場合は、現在お持ちの在留資格が取消されたり、次回の更新で不許可になる可能性があることにも注意が必要です。

- 過去に、不正確な更新申請を行った可能性があって、「在留資格不正取得」とされる可能性がある方

- 過去の申請書類を並べて見てみると内容に相違があり、「虚偽申請」とされる可能性がある方

- 就労ビザで在留している方で、転職した際に空白期間があって、その期間を「不法滞在」とされる可能性がある方

- 厚生年金でなくなったときに国民年金への加入手続きが遅れてしまい、「公的義務の不履行」を指摘される可能性がある方

- 在留資格に該当しない活動(職種変更や夫婦別居など)により「偽装在留」とされる可能性がある方

- 退職や引越しをした後14日以内に届出を行わなかったことがあって「入管法違反」となる可能性がある方

- 転職回数が多くて、人間関係の構築や生活の安定性に疑念を持たれる可能性がある方

- ご夫婦のどちらかに日本人との国際結婚の離婚歴があり、前婚が偽装結婚だったのではないかと疑念を持たれる可能性がある方

- 旅行、里帰り出産、育児休業、病気療養、親の介護などの理由で一時帰国があって、居住年数のカウントに影響していないか心配な方

- 留学中に週28時間を超えてアルバイトをしたことがある方

- 旅行、里帰り出産、育児休業、病気療養、親の介護などの理由で一時帰国があって、居住年数のカウントに影響していないか心配な方

- 紛争や裁判の当事者になったことがある方や警察にお世話になったことがある方

ページの先頭に戻る

永住許可を申請するための要件

① 素行要件

概ね過去5年間。周りに迷惑をかけずに暮らしてきたか が審査されます。

- ●罰金刑(道路交通法違反も含む)や懲役刑などを受けていないこと、または少年法による保護処分歴がないこと。

- ●納税義務を履行していること。

- ●社会保険に継続して加入し、社会保険料の未納も遅延納付もないこと。

- ●入管法で定められている義務を期限内に履行していること。(転居や所属機関の変更届けなど)

- ●現在の職場、前の職場、近隣の生活環境においても法律を守り非難されることのない生活を営んでいること。

- ●重大な道路交通法の違反者になっていないこと。軽微な違反を短期間に繰り返していないこと。

- ●暴力団関係者でないこと、公共の安全を害する行為をしていないこと。

- ●その他、虚偽申請を行っていないこと。

- ※永住申請の審査においては、国税、住民税、公的医療保険料、公的年金保険料の納付状況が特に重視されます。

- ※日本人の配偶者等または永住者の配偶者の方の場合は、ご夫婦おふたりが同じ内容の審査を受けることになります。

- ※資格外活動許可を受けている方がアルバイトで週28時間以上働いていた実績があったり、申請人が会社の経営者や個人事業主でアルバイトに週28時間以上働かせていた場合は、入管法違反事案として厳しく扱われます。

② 独立生計要件

申請人本人の収入や資産状況(生計が安定しているか、日本社会の負担にならないか) が審査されます。

一般的には、居住資格である場合は直近3年間、就労資格である場合は直近5年間、70点以上の高度人材の方は直近3年間、80点以上の高度人材の方は直近1年間、継続して申請人本人に年300万円程度の所得が必要とされています。

- ●親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)を扶養している場合は、一人当たり80万円程度の加算が目安になっているようですが、節税の目的で外国に住んでいる親などを扶養に入れている場合などはマイナスになることもあります。

- ●日本人の配偶者等または永住者の配偶者等から永住申請する場合は、申請者単独で独立生計要件を満たしていることは絶対要件ではありませんが、申請人本人の収入が基準を満たすことが原則であることに変わりはなく、直近の収入が足りない場合は、離婚した場合でも夫婦の財産が十分にあることの説明が必要です。

- ●個人事業主または経営者の方が申請する場合は、営業許可等を含めた事業の証明を自ら行う必要があり、赤字経営になっている場合や、経費を多く計上して所得を下げていると判断されると許可の取得は困難です。

- ※年金保険料の納付を免除されていた期間がある場合や、猶予措置を受けて完納していない場合も審査に影響する可能性があります。

③ 国益適合要件

永住を許可することが日本の利益になるのか が審査されます。

申請要件に何ら問題がないようであっても、日本に利益をもたらさない人物であると判断されれば許可されないことに注意してください。

ずっと外国企業で働いてきた方や、将来的に日本の負担になると判断される可能性がある方は注意が必要です。

- ●原則として10年以上継続して本邦で適法かつ平穏に居住していること。直近5年間は、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)又は居住資格で、継続して適法に在留していることを要する。(長い期間、日本に利益をもたらしてきた)

ただし、以下のいずれかに該当する場合は、10年未満であっても申請できます。

- ▶配偶者ビザで在留している場合は、婚姻期間(同居で生計同一)が3年以上あり、直近1年以上日本に居住

- ▶高度人材として在留している場合は、70点以上の方は3年以上、80点以上の方は1年以上日本に居住

- ▶定住者ビザで5年以上日本に居住(離婚定住の場合は配偶者ビザの期間も合算)

- ●現に有している在留資格について、「3年」または「5年」の決定を受けていること。

- ●公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

- ※在留資格が「技術・人文知識・国際業務」などであっても、日本人や永住者と結婚してから3年以上経過しており、直近1年以上を日本で暮らしていれば該当します。

- ※「引き続き」とは「継続して」という意味です。「適法」かつ「平穏」に在留している必要があり、転職等で無就労の期間があった場合、出国日数が多い場合、不法行為があった場合等は、継続して適法かつ平穏に在留していたとは認められない可能性があります。

- ※出国後90日以内に再入国しなかったことがある、または、年間の合計出国日数が100日以上だった年があると、その時点で居住年数のカウントがリセットされる可能性が高いです。合理的な説明ができる場合は理由書等に説明を付して裏付け資料を添付するようにしましょう。

- ※高度専門職ビザを持っていない方でも、立証資料を提出して、3年以上前に70点を超えていたことを証明するか、1年以上前に80点を超えていたことを証明できれば申請できます。

④ 永住許可に足りる相当な理由

上記の申請要件を満たしたうえで、

「なぜ現在の在留資格を更新していくのではダメなのか」「なぜ自分が永住することが日本国にとって利益になるのか」について具体的に説明できないと許可を受けることはできません。

ページの先頭に戻る

身元保証人が信頼を担保

身元保証人は、雇用主 か 日本人配偶者

身元保証人には、申請人の「法令遵守や公的義務の履行を支援する」役割があり、日本の法令や制度を理解していることが求められます。

申請書に記載されている人物が本当にその役割を果たせるのか疑わしかったり、身元保証人に何らかの問題があると許可は認められません。

「日本人」または「永住者の在留資格を持つ人」であれば身元保証人になれるとされてはいるものの、

入管が想定しているのは、就労ビザの場合は「雇用主(会社の代表者)」で、

配偶者ビザの場合は「日本人配偶者(日本人の実子の場合は実親)」です。

身元保証サービスを利用するなど、不誠実な申請を行うことは避けるようにしてください。

ページの先頭に戻る

入管が求めている最低限の提出書類

セルフチェックシートで永住許可の最低要件を事前にチェックしておきましょう

セルフチェックシートにある項目の中に、ひとつでも「いいえ(No)」がある場合は、理由書でその理由を法令に沿って合理的に説明ができない限り概ね不許可になります。

セルフチェックシートも、申請書類とともに入管に提出します。

【申請要件のセルフチェックシート】

▶ 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の方

▶ 「定住者」の方

▶ 就労系の在留資格の方

【審査に必要な最低限の提出書類】

▶ 「日本人の配偶者」の方

▶ 「日本人の実子」の方

▶ 「永住者の配偶者」の方

▶ 「永住者の実子」の方

▶ 「定住者」の方

▶ 就労系の在留資格の方

▶ 「家族滞在」の方

▶ 「高度専門職(80点以上)」の方

▶ 「みなし高度専門職(80点以上)」の方

▶ 「高度専門職(70点以上)」の方

▶ 「みなし高度専門職(70点以上)」の方

ページの先頭に戻る

「年金記録」のチェック方法

真っ先にチェックすべきは「年金記録」

セルフチェックシートにある、住民税と国税については、納税証明書で簡単に確認できると思いますが、

年金保険料と医療保険料については、会社が行った手続きに問題がなかったことを確認することも含め、「ねんきんネット」を開いてチェックしてみる必要があります。

「ねんきんネット」にアクセスして、直近2年間の「月別の年金記録」に「!」マークが表示されていないことを確認してください。

「日本人の配偶者等」の方や「定住者」で扶養を受けている方は、配偶者や扶養者も審査対象になることを見落としがちです。配偶者や扶養者についても同じように確認しておきましょう。

問題がある例

ねんきんネットで年金記録を確認する方法

- ①マイナンバーカードを手元に用意します

- ②マイナポータルからねんきんネットと連携 連携方法はこちらをご参照ください

- ③二次元コードを使ってねんきんネットにログイン ログインの詳細はこちらをご参照ください

- スマートフォンで表示している場合は、ここで、ブラウザのメニューからPC用画面に切り替えておきます

- ④ねんきんネットの初期画面の上部にある「年金記録を確認する」をクリック

- ⑤画面中ほどの「月別の年金記録を確認する」をクリック

- ⑥画面を少し下にスクロールして「表示する年代」を「すべての年代」にして「選択した年代を表示」をクリック

- ⑦年金記録が一覧表示されますので、直近2年間に「!」マークがないことを最低限ご確認ください

- ⑧提出用にPDF形式で保存しておきます

「月別の年金記録」画面の右側にある「印刷に適した画面を表示します」をクリックし、画面を印刷する際に、設定画面でPDF出力を選択してファイルに保存します

- スマートフォンで表示している場合は、ブラウザのメニューで「共有」を選択するなどしてPDFファイルに保存できるかと思います(操作方法やファイルの保存先はブラウザのバージョン等で異なります)

- ※「!」マークがあっても対処せずに放置しておくと永住許可申請ができなくなる可能性もありますので、サポートをご希望の方は早めにご相談ください。2年以上前の不払いは時効により追納できません。

ページの先頭に戻る

経営管理ビザからの永住申請について

2025年10月16日に、「経営・管理」に関する上陸基準省令・施行規則の改正が施行されました。

2028年10月16日以降に申請する場合は、次の要件をすべて満たしていないと永住は原則許可されませんが、

2028年10月15日までに申請する場合は、資本金以外の要件を満たしていて経営状況が良好であれば柔軟に判断されるとされています。

在留資格「経営管理」の新要件

- ①常勤職員の雇用義務: 会社で1名以上の常勤職員(日本人または身分系在留資格者)の雇用が必須

- ②資本金等の基準: 最低3,000万円以上の払込資本または投下総額が必要

- ③日本語能力: 申請者または常勤職員のいずれかがB2相当(JLPT N2以上)を有すること

- ④学歴・職歴: 関連分野の修士・博士・専門職学位、または経営・管理実務3年以上

- ⑤事業計画の専門家確認: 提出する事業計画書は中小企業診断士・公認会計士・税理士等による確認が必須

- ⑥事業所要件: 規模に見合う専用事業所の確保が必要で、自宅兼用は原則不可

ページの先頭に戻る

家族同時申請について

就労ビザで滞在している方は、ご家族も同時に永住許可申請を行うことができます。

ご家族は、日本滞在10年未満であっても、申請時点で「永住者の配偶者等」の要件を満たしていれば申請できます。

家族同時申請の要件

- ①配偶者は、申請時点で「永住者の配偶者」の要件を満たしていること(婚姻3年以上、日本在留1年以上)

- ②子は、申請時点で「永住者の実子」の要件を満たしていること(日本在留1年以上、本体者の扶養を受けている 日本出生は免除される可能性あり)

- ③本体者の現在の在留資格について、在留期間「3年」又は「5年」が決定されていること

誰かひとりが不許可になったら

ご家族同時申請の場合は、誰か一人に問題があると、家族全員が不許可になります。

特別な事情がある場合は、個別に許可されることもあります。

- ①本体者が不許可になれば全員が不許可となり、在留資格は現状のまま変わりません。

- ②配偶者だけが不許可になったら、配偶者は「永住者の配偶者等」に在留資格を変更しなければなりません(就労系資格をお持ちの配偶者は変更不要)。

- ③子だけが不許可になったら、不許可になった子は「定住者」(外国で生まれた子)か「永住者の配偶者等」(日本で生まれた子)に在留資格を変更しなければなりません。

ページの先頭に戻る

みなし高度専門職について

「みなし高度専門職」として永住許可申請を行うための 実務上の 基本要件

- ①3年前の時点で70点以上あり、「高度専門職」として3年以上在留していたとみなされること

- ②1年前の時点で80点以上あり、「高度専門職」として1年以上在留していたとみなされること

「高度専門職としてみなされる」とは、高度人材ポイント(70点または80点以上)を維持した状態で、

特定の企業において、「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職」に変更が可能な職種で一定期間従事していたということです。

高度専門職としてみなされる方は、永住許可申請における在留期間の要件が短縮され、早期に永住許可を取得できます。

そもそも「高度専門職」は、特定の所属機関が責任を持って管理することが前提となっている在留資格ですので、

前の会社から転職したばかりで所属機関との関係が希薄な場合や、雇用主との信頼関係が薄い場合は、許可されない可能性が高いです。

一般的な在留資格と異なり、年収の立証は、過去の年収での立証ではなく、「高度専門職と認められた場合の見込み額」での立証となり、

見込み年収額が明記された雇用契約書、または、給与見込証明書の提出が必要です。

また、前の会社の実績を含めて職歴ポイントを取得したい場合は、前の会社にも、職歴証明書(在職期間と職務内容が明記されたもの、

表形式ではなくレター形式のもの)を書いてもらって提出することになり、証明してもらう内容が審査に大きく影響することは言うまでもありません。

「みなし高度専門職」でも、家族同時申請の優遇は受けられますが、

「高度専門職」からの同時申請の場合は、家族の中に在留期間が3年未満の方が一人でも含まれていると「短すぎる」と判断されて不許可になったケースもありますので、

高度専門職80点以上の方で、来日後3年以内に永住許可申請を家族同時に行いたい方は注意が必要です。

みなし高度専門職1号ロ(技術分野)から申請する場合の例

- ①自然科学もしくは人文科学の知識・技術を活かせる専門的な職種に従事していること

- ②申請する所属機関において、引き続き3年以上(80点は1年以上)①の実務経験があること

- ③直近3年間(80点は1年間)、引き続き年収が300万円以上であったこと

- ④今後も今の所属機関に引き続き勤務する予定で、年収見込みも現状以上であること

- ※収入とは「今後1年間の見込月額給与の合算」のことで、賞与や手当は含まれません(数年分の収入を証明する書類を根拠資料として提出することで、賞与を含めた収入額でも認められる可能性はあります)

- ※扶養者(家族滞在)がいる場合は、1名につき80万円を加算した年収額で審査されます

- ※見込み年収が上がる場合は、その根拠の記載も必要です

- ※「高度専門職」は一般的な就労ビザとは異なり、特定の所属機関で高度人材として就業していることが前提となっているため、所属機関での立場や役割が重点的に審査されます

ページの先頭に戻る

要件を満たしていないときは

永住許可申請の要件を満たしていないときはどうすればいいのか

現在の在留資格を維持しながら 要件を満たすまで待てばよい のです。

転職の際に国民年金保険料や国民健康保険料に関する手続きをしていなかったり、年に100日以上の渡航をしていたり、

税金と社会保険料の納付はしているものの領収証書を紛失していたり、曖昧な税務申告をしていて事業の立証ができなかったり、交通違反で検挙されていたりと、申請要件を満たさない理由は様々です。

申請要件に少しでも不安がある方には、対処方法のご案内や理由書作成のお手伝いも可能ですので、まずはお気軽に行政書士にご相談ください。

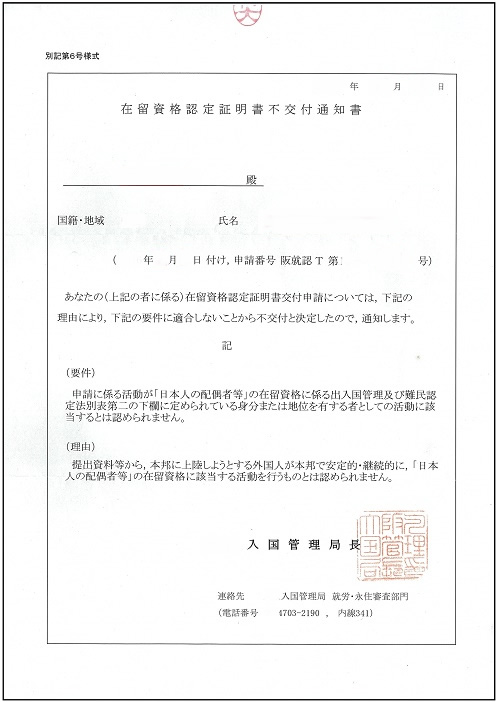

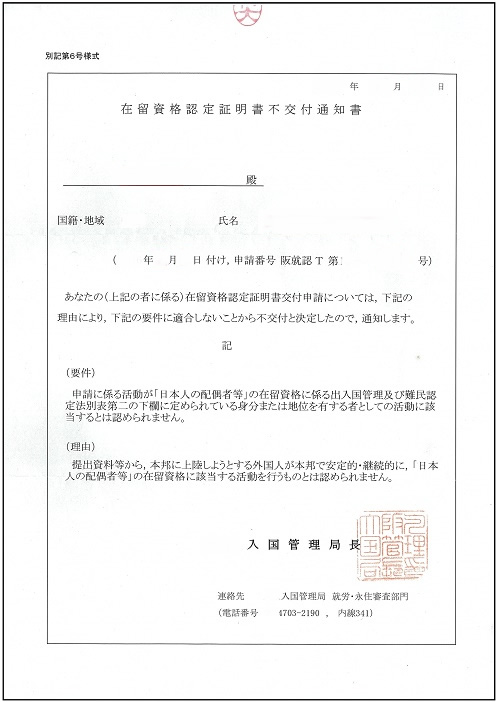

◆ もしも不許可になってしまったら

在留資格の審査には広範な裁量が認められており、社会的背景も含めて総合的に判断されるものですので、不許可や不交付は珍しいことではありません。 不許可になると、左にあるような通知書が送られてきます。

再申請のためには、申請人本人または法定代理人が出入国在留管理局に出向き、具体的な不許可理由を知るために出入国在留管理局にて審査を担当した審査官と直接面談する必要があります。 申請要件を満たしていない、在留資格該当性に問題がある、上陸許可基準に適合していないなど、申請人本人に原因がある場合は詳細を教えてもらえますが、 申請内容に虚偽があると思われる、所属機関(勤務先)に問題がある、身元保証人に問題がある、上司や同僚から不許可につながる情報を告げられたなどの場合は、詳細を教えてもらえないことが多いです。

面談は抗議する場ではありません。再申請に支障をきたさないよう、決して感情的になることなく、粘り強く話しを進めて、再申請の可能性や再申請できる時期も含め、できるだけ多くの情報を引き出すことが重要です。

現在の在留資格の更新もお忘れなく

現在お持ちの在留資格の更新申請も併行して行う必要があります

永住許可の審査期間は非常に長く、永住許可を申請したとしても現在の在留資格の期限が延長される特例を受けることはできません。

現在お持ちの在留資格の期限が近い方は、更新申請を忘れずに行ってください。

更新申請を忘れて在留資格が途切れてしまうと、永住許可の居住年数要件を満たさなくなるので注意しましょう。

ページの先頭に戻る

帰化許可申請との違い(参考)

帰化許可申請との違いを確認する

永住許可申請の管轄は「出入国在留管理庁」ですが、帰化許可申請の管轄は「法務省」です。

今後は、永住許可申請よりも審査がかなり厳しくなる見込みとなっており、社会保険料の不払いがあれば帰化の取消しも有り得るとされています。

帰化が取消された場合に国籍がどうなるのかなど、重大な方向性が明確になるまでは、永住権の取得を選択したほうがよろしいかと思います。

帰化許可申請の申請書類は全体で300ページ程度になることも珍しくありません。

その多くは本国で収集した戸籍等の証明書類とその日本語訳などの添付資料になりますが、両親や兄弟姉妹の分も含めた資料を本国で収集するのに時間を要します。

これまでの渡航歴・職歴・居住歴などの資料も内容が非常に細かく、正確に調べ上げるのに苦労される方も多いかと思います。

帰化と永住の違いの概略

| |

帰 化(日本人になる) |

永 住(在留期間更新の審査が不要になる) |

| 日本在留に関する手続き |

帰化が許可された後は何の手続きも不要になる |

無審査での在留カードの更新、再入国許可申請は引き続き必要 |

| 国籍と権利 |

日本国籍となり、日本人と同等の権利を有する |

外国籍のままなので、日本人と同等の権利はない |

| 参政権 |

参政権(選挙権・被選挙権)がある |

一部の自治体を除いて参政権はない |

| 退去強制処分 |

ない(ずっと日本人と同じ扱い) |

事由に該当する場合は、永住権の取消や強制退去処分の可能性がある |

帰化許可申請に求められる7要件

- 1.住居要件

引き続き5年以上継続して日本に居住していること

日本を出国していた期間が連続して3か月以上あったり、年間で合計100日以上日本を離れていたことがあると、継続して居住していたとは認められません。

中長期の在留資格を持った日からカウントが始まり、5年のうち3年以上を、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営管理などの資格で、正社員、契約社員、派遣社員として、3年以上就労している必要があります。(パートやアルバイトはカウントされない)

技能実習(育成就労)と特定技能1号は対象外です。

転職や退職をした後に適正な期間内に手続きを行わずに間が空いてしまった場合なども期間がリセットされてしまう可能性があります。

要件の緩和

・日本人の配偶者で婚姻から3年未満の場合は3年の居住でよい

・日本人の配偶者で婚姻から3年以上の場合は1年の居住でよい

・日本人の実子の場合は期間の制限がなく日本に住所があればよい

・日本に10年以上居住してる場合は就労期間が1年でよい可能性がある

- 2.能力要件

年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達しており、本国法によって行為能力を有すること

ただし、親と一緒に申請する場合は18歳未満であっても申請できます。

- 3.素行要件

素行が善良であること

「素行が善良」とは、公的年金保険料、公的健康保険料、税金、交通違反、前科、犯罪歴等の状況が良好であることです。

年金・健康保険: 直近2年分に未払いも遅延納付もない(転職等で1日でもブランクがあると国民年金と国民健康保険を支払う必要があるので注意)

税金 : 直近5年分に未払いも遅延納付もない 税金を節約する目的で外国の家族を扶養に入れている場合は審査が厳しくなる

交通違反 : 軽微な違反は、直近2年で3回以内、かつ、直近5年で4回以内が目安

前科・犯罪歴 : 罰金刑(交通違反も含む)から3年以上、禁固刑から5年以上経っていることが目安

- 4.生計要件

収入に困窮することなく、日本で生活していけること

生計を一にする親族単位で年収300万円程度が目安になります。本人が無収入であっても、配偶者その他の親族の資産・技能で生活できれば支障ありません。

- 5.重国籍防止要件

無国籍であるか、帰化によって本国の国籍を喪失すること

本国法によって本人の意思で本国の国籍を喪失できない場合については、この条件を満たしていなくても帰化が許可される場合があります。

- 6.憲法遵守要件(思想要件)

日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者、あるいはそうした団体の結成又は加入している者は帰化が許可されません。

具体的には、国際テロ組織や暴力団等の反社会的な組織に属していると判断された方等が該当します。

- 7.日本語能力要件

日常生活に支障のない程度の日本語能力(日本語能力試験でN3からN4レベル(小3程度))を有している必要があります。

帰化手続において、必要な書類等の案内はすべて日本語で行われます。

帰化許可申請の流れ

- 1.初回相談

所地を管轄する法務局に電話で予約を入れます。予約できるのは2か月~5か月後になっています。

当日は、家族や仕事などについて職員からヒアリングを受け、個人の状況によって異なる要件や必要な提出書類の説明をしてもらいます。

東京法務局国籍課 TEL:03-5213-1347

東京都23区内、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

東京法務局八王子支局 TEL:042-631-1377

八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市

東京法務局府中支局 TEL:042-335-4753

府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市

東京法務局西多摩支局 TEL:042-551-0360

福生市、羽村市、あきる野市、青梅市、西多摩郡

東京法務局の場合、行政書士のサポートを受けて書類を予め用意できる方は初回の相談時に書類一式を持参できます。

提出する書類は2通必要で、1通は原本を提出し、もう1通はコピーを提出します。

外国語で記載された書面は別にA4判の翻訳文を付け翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日を記載します。(全文を翻訳、氏名や地名はカタカナで記載)

すべての書類が完璧であればここで「受付」してもらえることもあります。

帰化許可申請の手引き

帰化相談質問票(PDF、EXCEL)

申請者が作成して提出する書類の説明

帰化許可申請書に添付する書類(中国籍、台湾籍、韓国籍、その他の地域)

- 2.二回目の相談(予約できるのは2か月~5か月後)

初回の相談時に説明された書類を一式用意して持参し、内容をチェックしてもらい、追加で提出が必要な書類や資料があれば再度説明を受けます。

行政書士のサポートを受けている方は、初回相談時に書類一式を持参していますので、この相談は不要です。

- 3.三回目以降の相談(予約できるのは2か月~5か月後)

前回の相談時に不備を指摘されたところを修正し、新たに指示された書類を持参して、すべての書類のチェックを受け、書類が整っていれば「受付」してもらえます。

「受付」してもらえなかった場合は、再度次回の予約を入れることになります。

順調にいっても三回、多い人ですと五回ほど相談に出向くことになり、ここまでに1年以上の期間がかかることも珍しくありません。

- 4.審査・面接(所要期間:3か月~6か月程度)

「受付」されると一人の審査官が割り当てられて、その審査官が結果が出るまで審査や面接を行います。

まずは申請内容に基づき、出入国在留管理庁、税務署、警察署、裁判所、自治体などの諸官庁から関係する全ての書類を取り寄せたうえで書類審査が行われます。

書類審査がある程度進み3か月~半年程度で面接の連絡が来ます。

面接には親族も呼ばれることがあり、それぞれ別の個室で面接を受けます。

面接で聞かれる内容は、「どこで生まれたか」「子供の頃はどのように過ごしたのか」「日本に来たきっかけ」「来日してからの居住歴・学歴・職歴・在留資格の変遷」「仕事内容」「本国の家族のこと」「日本の家族のこと」「離婚歴がある方は元の配偶者のこと」「軽犯罪・交通違反・物損事故」「年金保険料・税金の未納/遅延納付/免除」などであり、提出した書類に書かれている内容との違いがないか、法務局で取り寄せた資料との違いがないか、親族から聞いた内容と矛盾がないかを確認されることになります。

面接実施後、管轄の法務局の審査会にて調書がまとめられ、申請書類とともに本省である法務省に進達されます。

- 5.本省の法務省で再度審査(所要期間:6か月程度)

帰化の審査は2段階で、管轄の法務局のみならず、本省でも再度最初から審査が行われます。

全ての書類審査が終了し、許可・不許可の判断ができるようになると、いよいよ法務大臣の決裁になります。

日本では多重国籍が認められませんので、中国や韓国のように他国の国籍を取得した際に自動的に国籍を喪失する定めがある国以外については、許可の見込みが立つと母国の国籍を離脱するよう要請されることになります。

ブラジルやフィリピンでは事前に国籍を離脱できないため、国籍法5条2項が適用されて、一旦、重国籍になります。

国籍離脱に要する期間は本国の法律によって様々であり、この期間が帰化申請全体の期間に大きく影響します。

- 6.許可・不許の通知

担当の審査官から申請者本人に直接電話で結果が伝えられるのが一般的です。

許可率は概ね80%~90%程度ということになっていますが、不許可が出る可能性が高い人に対しては、審査の途中で審査官が個別に取下げを打診して、申請を自ら取り下げるケースが少なくないようですので、実際の許可率はこの数字よりかなり低いと思われます。

許可された場合は法務局から身分証明書等の書類が交付され、不許可になってもその理由は教えてもらないのが原則になっています。

ページの先頭に戻る

HOME 永住許可 配偶者ビザ 就労ビザ 料金案内

Copyright 1995-2026 シモン行政書士事務所

〒206-0822 東京都稲城市坂浜3-30-14

042-401-3247

gs3.sakamoto@information-strategy.jp

はじめてのご連絡は上のフォームからお願いします